水晶寺位于貴州興義城北固山上,是一座有著悠久歷史的古剎。據史料記載,水晶寺始建于明代,最早被稱作白帝祠,后毀于戰火。清乾隆四十一年(1776年)普安州駐黃草壩州判程良,會同黃草壩州百姓捐資修復,因黃草壩常遭火災,故修復后,取水能克火之意,改名水晶觀。同治元年(1862年)寺廟毀于戰亂,光緒十八年(1892年),縣人劉統之倡議培修。后毀于1952年至“文革”期間,水晶觀幾毀幾建, 1997年水晶觀作為佛教活動場所,更名為水晶寺。

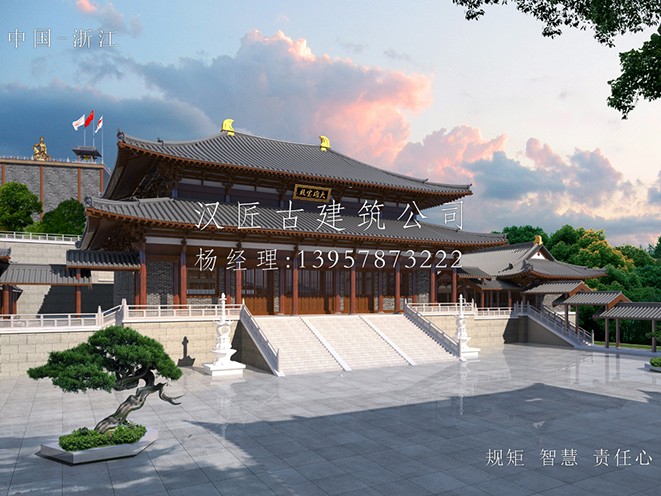

北固山山勢雄峻,林木蓊蔚,石徑迂回。廟宇建筑依山勢由低到高,層層疊進,共五重,均為木結構穿斗式。除玉皇閣為廡殿頂外,其余均系硬山頂、青瓦屋面、格子門。欞花窗,鼓形石柱礎。靈宮殿系重檐,其余各殿均為單檐,殿前均設石級跳道。

水晶觀首重殿為靈宮殿,樓上有魁星閣。次為大士殿,又稱三霄殿或觀音堂。殿側巖石壁立、鐫刻“普陀勝跡”摩崖,至今還存。再上為乩仙殿。四重為雷神殿,繪有壁畫二幅。一為《同舟共濟圖》,一為《山之全景圖》。殿前有百年銀杏樹,胸徑約一米余。兩側建有廂房,院內有磚石結構平形化紙塔一座,為觀中焚香處。最上重為玉皇閣,民國三十三年(1944年)于山巔玉皇閣左側,出土石碑一方,系程良所題:“北固山水晶觀記”。

水晶觀昔日為興義縣城名勝之一,游人頗多,騷人墨客多在觀中詠詩作賦。明末貴州巡撫錢邦芑在南明滅亡后,剃度為僧,潛名“歸楚”,法號“大錯”。

解放前后,寺院在戰火中毀于一旦,塑像全毀,碑刻無存,殘殿改作它用,寺內的古樹也多被砍伐。改革開放后,黨和政府落實了宗教政策,1992年,興義信眾接來僧人釋應休住水晶寺,在政府和僧俗的共同努力下,寺院重建了大雄寶殿,1994年又重建了住房。1997年,經有關部門批準,恢復水晶寺為佛教活動場所,并被確定為全市佛教活動中心。這使水晶寺香火更加旺盛,廣大善男信女涌躍來寺修持。